※全体はこちらに掲載しています:厚生労働省による循環器病に関する普及啓発事業委託費による国民の知識調査(結果)

第1報:病気の認知度について

岡村智教(日本脳卒中協会常任理事/慶應義塾大学衛生学公衆衛生学)

日本脳卒中協会と日本循環器学会は、厚生労働省の令和6年度の普及啓発事業の一環として、国民の循環器病に関する知識調査を行いました。調査は15歳~79歳の1万人を対象にインターネットで実施され、病気の認知度や症状、治療方法、発症の原因、健康情報の入手先、発症後の支援制度などについて4択で回答していただきました。

今回ご紹介するのは、「病気の認知度に関する結果」です。

まず図1に示したように「循環器病」という総称よりも、個々の病気、例えば「脳梗塞」や「心筋梗塞」の認知度の方が高いことがわかりました。また「心房細動」と「一過性脳虚血発作(TIA)」の認知度が低いこともわかりました。さらに「循環器病」を「よく知っている」と回答した687人のうち、個々の病気を「よく知っている」と回答した人の割合を図2に示します。これを見ると、「循環器病」を「よく知っている」と回答した人においても、「循環器病」に含まれる個々の病気をよく知っている者は6割程度であることがわかりました。

このように病気に対する認識の不足は、早期発見や適切な対応を遅らせる原因になる可能性があります。病気を正しく知ることは、命を守る第一歩です。今後もわかりやすい情報発信に努めてまいります。

第2報:危険因子と予防

岡村智教(日本脳卒中協会常任理事/慶應義塾大学衛生学公衆衛生学)

前号(第1報)で報告した日本脳中協会と日本循環器学会で実施した1万人を対象にした知識調査の第2報をお届けします。

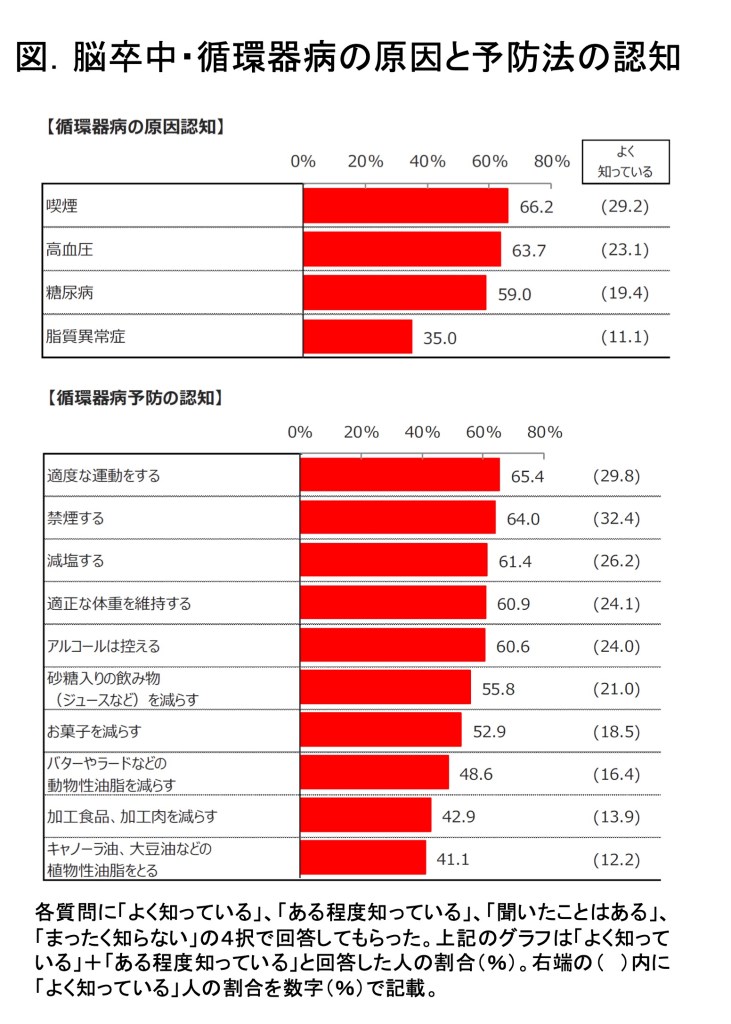

今回は循環器病の危険因子と予防法についての結果です。

上の図は、主な危険因子4つが、どのくらい原因として認知されているか示したものです。喫煙と高血圧が僅差で1位と2位を占め、60%以上の人が「よく知っている」「ある程度知っている」と回答しました。糖尿病も同じくらいの認知度でしたが、脂質異常症は約35%程度と低めでした。脂質異常症は、LDLコレステロールや中性脂肪が高い場合、HDLコレステロールが低い場合など様々なタイプがあり、他と比べてわかりにくいのかもしれません。

下の図は、循環器病の予防法の認知です。「適度な運動」の認知が最も高く、「禁煙」が続きました。なお「よく知っている」人に限定すると「禁煙」が1位でした。それから「減塩」「体重管理」「エネルギー過剰摂取や飲酒を控える」という項目が続きました。一方、「動物性油脂を減らす」「加工食品・加工肉を減らす」「植物性油脂をとる」という食事の質に関係する項目の認知は50%を切っていました。これらは特に脂質異常症と関連するので、危険因子の認知が低いことも影響しているかもしれません。

今回の結果から、危険因子と予防法を合わせて理解していただくことが大切であることがわかりました。

この調査は、厚生労働省2024年度「循環器病に関する普及啓発事業委託費」により実施しています。